PROJECT

プラントメンテナンスの課題解決へ

山九と日本工業検査が提案するデジタル活用戦略

弊社とグループ会社の日本工業検査は、7月に東京ビッグサイトで開催されたプラントメンテナンスショーに共同出展いたしました。若手が中心となって企画した、現場の技能・技術と最新のデジタル活用をつなぐ展示内容をご紹介します。

プラントメンテナンスショーとは?

今年で52回目を迎えるプラントのメンテナンスに特化した技術・サービスを発表する展示会です。スマート保安や自動化など、人手不足に憂うメンテナンス業界に向けた解決策が多く発表されていました。

山九の展示内容1:3Dデータ活用サービス

プラント修理の際には、図面を確認し配管などの修理箇所を特定します。ただ、数十年前に建てられたプラントや設備の場合、そもそも図面が存在しないケースや、稼働後に行われた追加工事やメンテナンスの影響で、図面と実際の配管の場所が違うなどというパターンがよくあります。

この場合、ゼロから図面を起こすか、図面無しでメンテナンスをすることになりますが、非効率で人手もかかる上に工期も長いため、高コストになる傾向にありました。

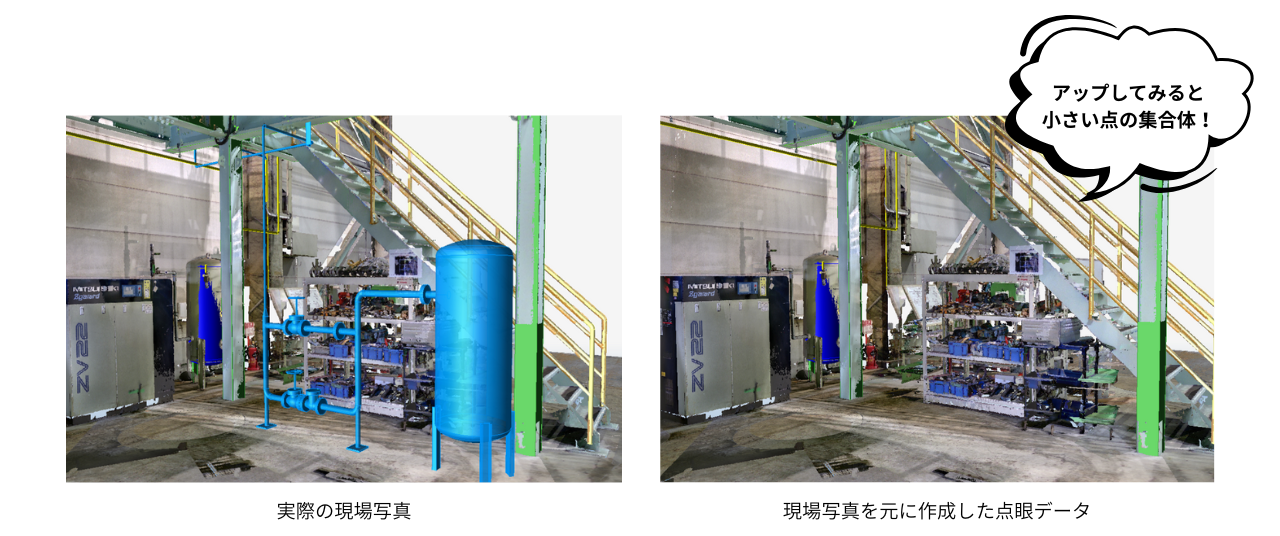

そこで弊社は「3Dスキャン」による点群データを活用しています。

点群データとは、レーザーを照射し位置情報を点の集合体として収集することで状況を3Dで再現し、複雑な配管や狭い場所の状況を正確に把握しています。

さらに取得したデータをただお渡しするのではなく、取得した点群を「モデリング」して使用できるデータに変え、実際の施工に活かしています。

モデリングされたデータは、既設設備と新設設備の干渉チェックや、施工図・2D図面の作成、さらには材料の拾い出しまで一貫して活用できます。

この技術を活用すれば、従来行っていた現場でメジャーを当て、スケッチを起こし、紙の図面を清書していた作業は必要なく、プラントの構造自体を正確にモデリングすることが可能です。

これにより測定精度は飛躍的に高まり、特に高所や狭所では、安全面の改善につながるだけでなく、足場の設置も不要となるため、準備期間の短縮やコスト削減にもつながります。

実際の活用事例

【事例1】重機配置計画での3Dスキャン活用事例

3Dスキャンを使用しプラント内の構造自体を3D化することで、重機と設備との干渉箇所を一目で確認でき、撤去時を想定した計画も立てやすくなります。目まぐるしく配管が入り乱れるプラント内で、図面を見ながら計画を立てる必要がなくなるため、より効率的な施工方法を提案でき、あるプロジェクトでは工期を3か月短縮・コスト削減を実現しました。

【事例2】EPC業務とメンテナンス業務の連携事例

弊社は、EPC(設計・調達・建設)業務で作成した3Dデータを、後のメンテナンスにも活用しています。

たとえば、機器の内部を開放する際、配管のどこを仕切るかを3D上で確認・決定。仕切り位置やシートサイズの検討を現場に行かず机上で完結できます。

最終確認は現場で行いますが、これまで現場でスケッチしていた作業をデジタル化することで、作業時間を大幅に短縮できました。

【事例3】点検プロセスの自動化

さらに、現場の課題とデジタル技術をつなぐ取り組みとして、お客様とシステム会社との三者協業で点検プロセスのデジタル化を検証しています。

これまで紙で行っていたチェックシートをデジタル化し、点群データやARを組み合わせることで、点検の動線や記録の一貫性を高めています。

業務範囲の曖昧さや現場の慣習といった"導入の壁"に対しても、短いサイクルで改善を重ねて使い勝手を磨き、お互いにメリットが出るパートナーシップ型の導入を目指しています。大規模な刷新ではなく、今の業務フローの一部から段階的に置き換えることで、現場への定着と効果の見える化を両立させていきます。

3Dスキャンとモデリング技術により、現場の実態を正確にデジタル化し、設計から施工・保全までを効率化。従来の手作業を減らし、安全性と生産性の両立を実現しています。

山九の展示内容2:高圧洗浄作業(JET洗浄)の無人化

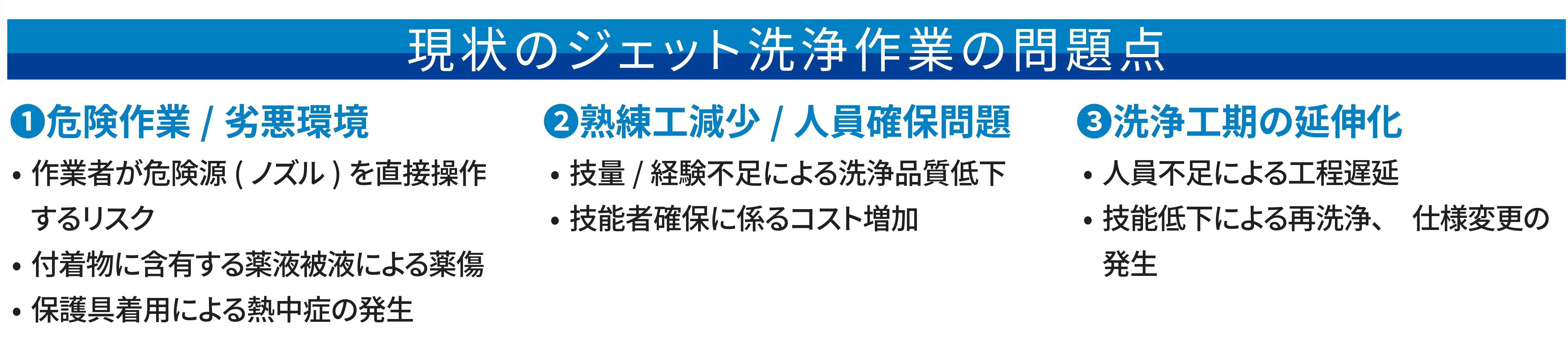

プラント設備のメンテナンスでは、配管や熱交換器などに付着した頑固な汚れや堆積物を除去するため、高圧水を用いたジェット洗浄(高圧洗浄)が広く行われています。

しかし、従来の人力による洗浄作業には、「危険作業」「人手不足」「品質のばらつき」といった課題が伴い、業界全体で改善が求められてきました。

弊社が、導入を進める全自動・半自動ジェット洗浄システムは、これらの課題解決を目的としたものです。

従来は、作業者が高圧ホースとノズルを直接操作する必要があり、超高圧水による切創や転倒、視界不良など、重大災害につながるリスクを常に抱えていました。また、作業者の熟練度により洗浄品質にも差が生じていました。

装置化によってノズルの送り速度を一定に保ち、作業者が高圧噴流に直接触れない構造とすることで、安全性の大幅な向上と品質の安定化を実現しています。将来的には、施工工程全体の短縮にも寄与すると見込んでいます。

導入する装置は、用途や各現場条件に応じて最適なタイプを選定しています。

軽量半自動タイプ:約20kgと軽量で、高所や狭所への持ち込みが容易。タブレット操作によりノズルの送り・戻しを制御します。

重量半自動タイプ:安全設計を強化し、抜管時の噴射対策にも対応。装置重量は約100kgで、主にジェット場での使用に適しています。

全自動タイプ:穴位置の事前読取りを条件に、無人で洗浄を実施。圧力や再洗浄履歴を自動記録でき、高いトレーサビリティを確保します。

外面洗浄向け門型装置:いわば"洗車機型"の構造で、並列配置された熱交換器の外面を順送りで洗浄します。装置は数百kg規模で、車両による搬入を前提としています。

現場では、設置時間が総所要時間のボトルネックとなるため、可動式フレームを活用した連続洗浄方式など、段取り時間の短縮にも取り組んでいます。

現時点で自動化比率はまだ限定的ですが、安全・品質面の効果はすでに実証されており、今後はさらなる効率化とコスト最適化を進めていきます。

装置の運用は教育・立上げ支援を前提とし、習熟度に応じて単独設置運用への移行を計画しています。今後も、所有・運用スキームを含めた最適な組み合わせにより、安全・品質・効率のバランスを高める現場づくりを目指してまいります。

日本工業検査の展示内容1:RT 自動推論システム

放射線透過試験(RT)は、配管や溶接部などの内部欠陥を非破壊で確認できる有効な手法です。

しかしながら、非破壊検査は有資格者の技量による精度のばらつきや、きずの見落としなどのリスクを抱えています。

日本工業検査は、経験を積んだ技術者の知見をAIに学習・蓄積させて、それらのリスクを低減する取り組みを進めています。

現在は、フィルム取り込み → デジタル表示 → 画像評価 → 記録出力までを一連のデジタルプロセスに統合し、AI推論を「第二の目」として活用することで、判定の一貫性とトレーサビリティを大幅に向上させています。

日本工業検査が学習させたAIは、微細なきずの検出に対して高い精度を発揮する一方で、技術者が容易に発見できる大きなきずに対しては検出性能が低下する特性を有しています。これは、教師データとして有資格者が見落としやすい微細なきずを数多く用意し、大きなきずは少数であったことが影響しており、学習データの量と質がAIの精度を左右します。

日本工業検査は、外部ベンダー製品の特徴を把握しつつ、自社での開発・検証を通じて蓄積した知見をもとに、「どの欠陥タイプが得意/不得意か」「追加学習で既存性能が低下する問題(カタストロフィック・フォゲッティング)への対処」といった運用ノウハウを蓄積しており、現場への導入時に最適な運用方法を提案しています。

運用面でも、AIの出力を参考として、有資格者が再度判定を行い結果に対する責任を負うことを前提としています。AIが欠陥候補をヒートマップで提示し根拠を可視化することで、確認作業の効率化と経験の浅い有資格者への教育効果を両立しています。

また、判定履歴・画像・条件をデジタルで保存し、後からの検証や是正処置を迅速に実施できる体制を整えています。

今後は、撮影条件メタデータの自動取り込み、欠陥タイプ別しきい値の自動調整、再学習プロセスの標準化を進め、現場負担を増やさずに精度を段階的に高める仕組みを構築していきます。

本展示会の担当者からひとこと

最後に、本展示会チームのサブリーダー野桐さんに今回の展示会と山九グループのプラントメンテナンスについて語ってもらいました!

Q. 今回の展示で、山九グループのメンテナンス事業の強みや他社との違いをどのように表現しましたか?

A. 山九の強みは、石油・石油化学業界で培ってきた"現場力"と多様なニーズに応える"対応力"にあります。

今回の展示では、長年培ってきた現場の経験をベースに、日々進化するIT技術を活用した保全作業の効率化サービスをお客様に寄り添った形で紹介しました。

また、海外でのメンテナンス事業にも注力しておりまして、マレーシアと中東に教育設備を立ち上げ、海外でも人材強化を行い、現場力強化図ってまいりますので、あわせて紹介しました。

デジタルと現場力を融合させることで、安全・品質・効率を支える新たな価値を提案していきます。

Q. 来場者の方々からは、どのような課題やニーズの声が寄せられましたか? 印象に残っている質問やコメントがあれば教えてください。

A. 来場者からは、人手不足の中で安全・品質・効率を向上させる方法への関心が高く、特にデジタル活用に注目が集まりました。現場での具体的な運用方法に対して質問も多く、単なるシステム導入ではなく、課題の把握から改善まで支援する当社の姿勢に共感いただきました。現場に寄り添う対応力が当社の強みであることを再認識できた展示会となりました。

Q. メンテナンス業界全体のトレンドや課題について、今回の展示会を通じてどのように感じましたか? また、山九はそれにどう応えていきますか?

A. 今回の展示会を通じて、メンテナンス業界全体が「人手不足への対応」、「安全・品質の標準化」、「デジタル技術の活用による効率化」という共通の課題に向き合っていることを改めて実感しました。特に、熟練作業者の減少に伴い、ノウハウの継承やデータに基づく予防保全への移行が求められています。

当社は、現場のデジタル化を推進し、データ活用によって安全・品質・効率の向上に取り組んでいます。今後もデジタルと現場力を融合させ、持続可能で高付加価値なメンテナンスサービスを提供していくことで、上記の課題に応えていきたいと思います。

Q. 最後に、ブースにお越しいただいた方々、そしてオウンドメディアをご覧の山九グループのメンテナンス事業に関心を持ってくださる方々へメッセージをお願いします。

A. 本展示会では、当社のブースにお立ち寄りいただき、誠にありがとうございました。多くの方々にお越しいただき、現場課題や今後のメンテナンスのあり方について活発な意見交換ができたことを大変嬉しく思います。

当社は、これまで培ってきた技術力と現場対応力に加え、デジタル技術を積極的に取り入れることで、より安全で効率的なメンテナンスサービスの実現を目指しています。お客様の課題に寄り添い、設備の安定稼働と生産性向上を支える"頼られるパートナー"であり続けたいと考えています。今後も、現場の声を大切にしながら、新たな価値を生み出す挑戦を続けてまいります。引き続き、当社のメンテナンス事業にご期待ください。